narraciones

La quinta del biberón en la Batalla del Ebro

- Por pascual-lopez-pablo

- El 10/03/2017

- Comentarios (1)

- En Memoria histórica

La quinta del biberón en la Batalla del Ebro

En Abril de 1938 las autoridades republicanas llamaron a filas a los jóvenes nacidos en el año 1920. Cuando se incorporaron al ejército, muchos de ellos apenas llegaban a los 17 años. El ejército nacional avanzaba por tierras de Lérida y Tarragona y su objetivo era la capital catalana. Azaña, Negrín, Líster, Rojo y los asesores militares comunistas soviéticos intentaron contener el avance, contraatacando en la orilla del Ebro.

Del 25 de Julio al 13 de Noviembre de 1938 estos jóvenes imberbes combatieron con escasez de armas y munición, enfrentados a un enemigo provisto de las mejores armas, uniformados, organizados, apoyados por la aviación alemana, que bombardeaba las líneas del ejército de lo que quedaba de República. Estas tierras de la orilla del Ebro, alrededor de Gandesa, sirvieron de escenario para la batalla más cruel de la guerra civil. Sus sierras poderosas, sus valles inundados de frutales, olivares, almendros y viñedos, fueron testigos de la desaparición de jóvenes apenas preparados para la lucha.

Antes del llegar al frente, una vez cruzado el Ebro, pudieron escuchar los consejos, experiencias y aventuras de los hombres del Campesino; las arengas del general Líster, que los anima a morir por la República; las consignas políticas de los comisarios soviéticos, que lo controlan todo. Cruzan el rio, junto a veteranos de las Brigadas Internacionales, por Ascó, Flix, Riba-roja d’Ebre, Mora la Nova, Mora d’Ebre, Benissanet. Les espera el infierno: trincheras, nidos de ametralladoras, bombas, granadas, hambre, miedo…Hay que resistir como les pide Negrín, el jefe de un gobierno cada vez más desperdigado, hay que luchar hasta que quede una gota de sangre, hasta que los aliados europeos se pongan de acuerdo y vengan a auxiliarles. Esperanzas vanas. La sierra de Pandols es una carnicería para los soldados de ambos ejércitos. Algunos soldados se arriesgan y desertan. Su destino será el pelotón de fusilamiento si son atrapados en la huída, como ocurrió con alguno de los jóvenes de la quinta del biberón.

Solo unos cientos de los miles de reclutados se salvaron al final de la batalla. Los que cayeron presos acabaron en los campos de trabajo franquistas. Los que marcharon al exilio se alistaron en el ejército francés y muchos fueron a parar a los campos de concentración nazis. Una pérdida de vidas inútil. Hubieran preferido vivir de rodillas que morir de pié. Por lo menos, hubieran tenido la oportunidad de cambiar su destino.

Los niños de la guerra

- Por pascual-lopez-pablo

- El 07/02/2017

- Comentarios (1)

- En Memoria histórica

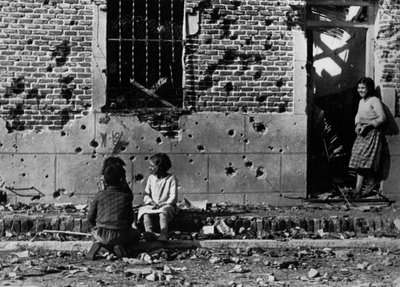

LOS NIÑOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

La cruel guerra que destruyó los pueblos y ciudades de España, que causó miles de víctimas, que generó una represión inhumana nunca vista hasta entonces, también provocó la huida de cientos de miles de hombres, mujeres y niños. Huían de una masacre segura, de la miseria más extrema o de la represión de los vencedores.

Las primera víctimas de esta huída fueron los niños. Los bombardeos de Durango, el 31 de Marzo de 1937, y de Guernica, el 26 de Abril del mismo año, por la Legión Cóndor de los nazis, encendieron la alarma. El gobierno vasco hizo un llamamiento al mundo para que acudiera en auxilio de sus tierras y sus niños. Desde ese momento, salieron más de treinta mil niños. Muchos países acudieron a la llamada. Una tercera parte de los que se fueron jamás regresaron. Fueron las víctimas primeras e inocentes a los que hay que añadir los casi ciento veinte mil que murieron durante la guerra.

A Francia fueron a parar la mayoría de aquellos niños. Fueron repartidos en familias de acogida o en colonias, instalados en hoteles, casas de campo, palacetes y conventos. Al final de la guerra muchos regresaron. Los hijos de los vencidos se reunieron con sus padres en el exilio, si habían sobrevivido a la guerra.

Bélgica recibió el segundo grupo de niños exiliados. A Rusia llegaron más de tres mil en cuatro expediciones. La primera fue el 17 de Marzo de 1937. El buque Gran Canaria llegó a Odessa con hijos de políticos de la República y de oficiales del Partido Comunista, entre ellos Amaya, la hija de La Pasionaria.

El gobierno británico se negó a dejar entrar en el Reino Unido a refugiados españoles no combatientes. Después del bombardeo de Guernica, consintió la entrada de niños, a condición de que su cuidado y mantenimiento dependieran del National Joint Committee for Spanish Relief, sin que pudieran recibir subvención pública. Esta organización se encargó de todos los trámites del transporte en barcos y de la acogida de niños en suelo británico.

A diferencia de los británicos, el presidente mexicano Cárdenas acogió con entusiasmo a los niños refugiados. Su mujer, Amalia, presidió el Comité de Ayuda a los niños del pueblo español, que se encargó de su traslado e instalación en Morelia, en el Estado de Michoacán. Aquí les recibieron miles de personas. Fueron alojados en el internado Escuela España-México, dos viejos caserones expropiados a la Iglesia, antiguos seminarios.

Hijos de estos niños de la guerra vuelven estos día a España para conocer el lugar de sus antepasados. Aquí se les mantiene en el olvido. La memória histórica es frágil.

Para saber más sobre refugiados de la guerra: DIARIOS DE LA REINA DEL OCÉANO.

Mohamed Chukri en Tanger, años 40

- Por pascual-lopez-pablo

- El 10/01/2017

- Comentarios (0)

- En Memoria histórica

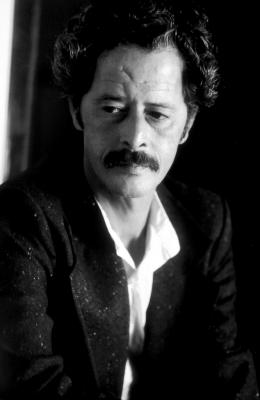

Mohamed Chukri en Tánger, años 40

Un protagonista de Antes que la memoria nos abandone, Nazario, viaja a Tánger en los años 40 con unos compañeros de estudios de Madrid. Allí le suceden hechos extraordinarios en una ciudad enigmática, laberíntica y sorprendente. Es fácil que por sus calles se cruzaran con Mohamed Chukri, autor de novelas y relatos, en los que plasma sus vivencias descarnadas, realistas y crueles.

Chukri nació en 1935 en un pueblo del Rif, Beni Chiker, en la provincia de Nador del Protectorado español en Marruecos. No todos lo jóvenes conocen que desde 1912 hasta 1958 la zona norte marroquí, que incluía las regiones del Rif y de Yebala, estaba controlada por el ejército español. La capital del Protectorado era Tetuán. Es posible que desconozcan que Tánger, con estatuto de ciudad internacional, fue ocupada por el ejército franquista desde Noviembre de 1940 hasta Junio de 1945, con la aprobación de los jerarcas nazis, que controlaban el norte de África desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Para conocer el Tánger de aquella época hay que leer a Chukri. A esta ciudad llegó con once años desde su pueblo rifeño huyendo de la violencia de su padre y de la guerra. Vivió en las calles tangerinas rodeado de miseria, prostitución, drogas y crueldad. A los veinte años se marchó a Larache para aprender a leer y escribir. Regresó a Tánger donde comenzó a codearse con los bohemios e intelectuales que inundaban la ciudad. Trabó amistad con todos ellos: Paul Bowles, Jean Genet, Tennessee Williams.

Con su primera novela, El pan a secas, escrita en 1973, alcanzó el éxito internacional. Sin embargo, en su país, estuvo censurada hasta el año 2000. Es esta novela un relato de la realidad miserable, de la época del hambre en el Rif. Es la autobiografía del joven Mohamed que sufre la incomprensión, la injusticia, la violencia y el hambre en las calles de Tánger y Tetuán. Conocerá el dulzor del sexo y la amargura de la cárcel.

Otras dos novelas completan su Trilogía de su vida: Tiempo de errores y Rostros, amores, maldiciones.

En el libro de cuentos El loco de las rosas, con amargas experiencias y con un estilo espontáneo, libre de pedantería y preciosismo, abunda en los relatos sobre los marginados de la sociedad marroquí.

Emigrantes de hoy: Ayyoub, el soñador

- Por pascual-lopez-pablo

- El 18/12/2016

- Comentarios (0)

- En Refugiados y migrantes

Emigrantes de ayer y de hoy

Nuestra memoria es frágil. Así lo demuestra la historia. Nos hemos olvidado de los años cuando los emigrantes españoles se buscaban la vida más allá de nuestras fronteras. En los tiempos de bonanza económica a nadie se le hubiera ocurrido pensar que la historia es cíclica. Los jóvenes, educados en la abundancia y la superprotección, desconocen que generaciones de españoles emigraron. Sin embargo, muchos jóvenes han tenido que marcharse a otros países para trabajar. Es la generación mejor preparada en décadas. Aquí no hay trabajo. Solo empleos y sueldos de miseria. Los mejor cualificados han emigrado a Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, y cualquier otro país que les ha ofrecido mejores oportunidades.

Los jóvenes que llegan a través del estrecho, los exiliados que tienen la suerte de obtener un visado, los que cruzan las fronteras con o sin papeles, tienen ante sí un panorama bastante desafortunado: serán mano de obra barata, recibirán salarios indignos, tendrán que trabajar horas extras o compaginar varios empleos para poder salir adelante.

No hay diferencias entre los emigrantes españoles del pasado y los emigrantes que llegan a nuestras ciudades y pueblos, cargados con la ilusión de un futuro mejor, como es el caso de Ayyoub Deriouech. Este jóven marroquí llegó a Benalmádena hace un año. Estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Málaga. En sus ratos libres hace pequeños trabajos que le ofrecen. Así, y con la ayuda que recibe de su padre desde Fez, puede seguir con sus sueños. Desde niño ha soñado con ser una estrella del fútbol en España. Los adolescentes marroquíes están fascinados por la imágenes que les llegan a través de la televisión. Quieren ser como sus idolatrados futbolistas del Bernabeu o del Nou Camp. De momento, Ayyoub, juega en el equipo de Benalmádena. Es muy jóven y tiene toda la vida por delante.

Ayyoub nació en un pequeño pueblo cercano a Fez. Su hermano mayor trabaja en Málaga, donde vive con su familia. Su hermana emigró a Alemania y trabaja en Berlín. En Fuengirola vive y trabaja una hermana de su padre, de la que está pendiente y a la que cuida cuando está enferma. No cuenta que es la injusticia social la que obliga a los más pobres a emigrar, que en Marruecos hay ricos que no quieren perder sus privilegios. No menciona, a pesar de ser muy expresivo en sus gestos y palabras, la sumisión de sus paisanos a los gobernantes, sometidos a su vez, al poder real. Sueña con ser una estrella del fútbol. No le importa ganar mucho dinero, solo lo imprescindible para vivir.

Ayyoub llegó a España en barco, con papeles, pero él conoce a muchos que lo hicieron en balsas ilegales. Comenta que estos prefieren morir en el mar por conseguir una vida mejor. Todos le dicen que aquí viven mucho mejor que en sus países. No se ha acostumbrado todavía a la comida, al invierno triste de la costa malagueña, a las fiestas discotequeras, a la carestía de la vida. Pero él se quedaría para siempre en España, porque aquí puede hacer realidad sus sueños, porque aquí ha encontrado buena gente.

A este joven emigrante de hoy, al amigo Ayyoub, afable, risueño, diplomático, le deseo las mejores venturas. Como a todos los emigrantes, españoles o no, que trabajan lejos de sus pueblos.

La memoria histórica se estudiará en Aragón

- Por pascual-lopez-pablo

- El 16/12/2016

- Comentarios (1)

- En Memoria histórica

Aragón tendrá una Ley de Memoria Democrática

Este es el anuncio que el gobierno de Aragón realizó esta semana tras reunirse con los representantes de las asociaciones de la memoria histórica: habrá una ley sobre la memoria histórica.

El objetivo es que la administración desarrolle las actuaciones necesarias para cumplir el mandato de la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace años pero ninguneada en la mayoría de comunidades. El compromiso es elaborar un censo de víctimas y de fosas comunes; exhumar los cadáveres; la puesta en marcha de bancos de ADN para identificar los asesinados o los niños robados; para que los desaparecidos puedan ser enterrados como es debido.

Un representante de las asociaciones afirmó que es necesario que la sociedad española haga las paces con su pasado, pues a los muertos se les quiso tapar con el olvido como una segunda muerte. El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, se refirió a la necesidad de asumir la historia para forjar un futuro común. Para que los jóvenes no olviden el pasado, el Departamento de Educación ha puesto en marcha un programa curricular para 4º E.S.O. y 2º de Bachillerato. Los alumnos de estos cursos estudiarán todo lo ocurrido desde la II República hasta la Transición, incluyendo la guerra civil y el franquismo.

Una medida excelente que los demás gobiernos autonómicos deberían seguir. El derecho a saber lo que ocurrió es fundamental para los jóvenes.